AFG-Nuisibles Expert dans l'extermination

du frelon Asiatique

Le Frelon Asiatique : Histoire

L'arrivée du frelon Asiatique, en 2004, un pépiniériste du Lot-et-Garonne (département proche de Bordeaux) décide de booster la vente de ses bonzaïs en les empotant dans des poteries chinoises qu’il commande chez un potier de Shanghai. La livraison des poteries, emballées dans des caisses en bois, se fait via le port du Havre et le pépiniériste reçoit sa commande au printemps 2004. À l’ouverture des colis, une reine de frelon est libérée sans que personne s'en aperçoive. Elle élit domicile sur place (Nérac) en toute discrétion et sa descendance n’est remarquée que quelques mois plus tard à la découverte par une vieille dame d’un nid sous son balcon en novembre 2005.

Les entomologistes contactés ne connaissant pas cette espèce, l’information est classée sans suite. Ce n’est que l’année suivante que l’alerte est donnée, les scientifiques ayant découvert de nombreux nids de frelons dans tout le département. L’espèce s’était donc bien acclimatée et la recherche pointue sur la génétique de ce frelon a bien confirmé tout ce périple à partir de Shanghai. Sa vitesse de propagation depuis son point de départ a été estimée en moyenne à 78 km par an (Rome et al., 2015 ; Robinet et al. 2017).Ce frelon asiatique, appelé également « frelon à pattes jaunes », porte le nom scientifique de Vespa velutina variété nigrithorax (Lepeletier 1836).

Généralités

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est facilement reconnaissable en raison de sa livrée sombre. Le thorax est brun-noir, les segments abdominaux sont bruns bordés d'une fine bande jaune et seul le quatrième segment est jaune orangé. Les pattes sont également brunes avec l'extrémité jaune. La tête noire présente une face jaune orangé.

Celui-ci est donc très différent du frelon européen (Vespa crabro) notamment en termes de taille puisqu’il est plus petit, il a des couleurs rousses, noires et jaunes sur le corps et dont l'abdomen jaune est rayé de noir (à l’image de la guêpe).

Le Frelon Asiatique : son arrivée

Les étapes de la prise en compte du problème par l'État et l'Europe depuis 2004

Année 2012 :

L'arrêté ministériel du 26 décembre classe le frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique (Apis mellifera).

Outre le fait qu'il permette aux préfets de départements d'imposer des actions aux apiculteurs, il désigne la filière apicole responsable de « l’élaboration et du déploiement d’une stratégie nationale de prévention, surveillance et lutte vis-à-vis de ce danger sanitaire ».

L’État se positionne en soutien réglementaire.

Année 2016 :

Le frelon asiatique a fait son entrée dans la liste européenne des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne.

La loi du 8 août pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages complète le Code de l’environnement pour autoriser les préfets de département à « procéder ou faire procéder […] à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens » appartenant à la liste des espèces exotiques envahissantes telles que le frelon asiatique.

Année 2021 :

En mars, est déposée au Sénat une proposition de loi « relative à la lutte contre le frelon asiatique » visant à faire en sorte que la lutte contre le frelon asiatique soit déclarée « grande cause nationale 2022 », en désignant l’État comme acteur principal et responsable de la lutte contre le frelon asiatique. Elle devrait être "prochainement" examinée par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire…

Année 2023 :

Proposition de loi (Sénat)

Texte n° 348 (2022-2023) de Mme Kristina PLUCHET et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 14 février 2023 visant à définir et coordonner les moyens de lutter efficacement contre le frelon asiatique

Proposition de loi (Assemblée Nationale)

Proposition de loi relative à la lutte contre le frelon asiatique, n° 896, déposée le mardi 21 février 2023

et renvoyé(e) à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Question écrite n°09045 de M. DEVINAZ Gilbert-Luc (Rhône - SER) publiée le 16/11/2023 dans le JO Sénat (page 6 405)

M. Gilbert-Luc Devinaz attire l'attention de M. le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'insuffisance de la législation actuelle pour lutter contre le frelon asiatique…

Cette question a été transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité.

Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 07/12/2023

Le frelon asiatique est une espèce ayant connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004. Un corpus législatif et réglementaire est au service des mesures de prévention et de lutte. Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, le Code de l'environnement interdit, sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèce exotique envahissante. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte contre ces espèces démarrent dès le constat de leur présence dans le milieu. Le préfet de département peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens de ces espèces. Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations. Les préfets peuvent notamment ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte contre le frelon n'est pas pris en charge par l'État. La destruction des nids est à la charge des particuliers. Ses coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements émanant de collectivités territoriales. Sur ce dernier point, a été lancé début 2023 le Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires dits fonds vert. Ce dispositif comporte une mesure au titre de laquelle peuvent être financées des opérations de destruction de populations d'espèces exotiques envahissantes, à hauteur de 80 % du montant total de l'opération.

Publiée dans le JO Sénat du 07/12/2023 - page 6761.

Année 2024 :

Le Sénat a adopté à l’unanimité, le 11 avril 2024, une proposition de loi visant à contrer la prolifération du frelon asiatique et à sauvegarder la filière apicole.

Le 20 juin 2024, l’Assemblée nationale doit examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat.

La proposition de loi envisage l’établissement d’un plan national de lutte contre le frelon asiatique, avec une coordination et un financement étatiques, impliquant notamment les préfets dans une mobilisation contre ce prédateur qui touche de nombreuses filières agricoles, notamment arboricole ou ostréicole.

L’État jouerait ainsi un rôle central, en prenant en charge non seulement l’information du public et le développement de la connaissance scientifique, mais aussi en finançant des méthodes de prévention efficaces et ciblées, ainsi qu’en combattant activement le frelon asiatique à pattes jaunes, avec le piégeage.

Le 09 juin 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale a été prononcée.

Le sort de ce projet de loi est dorénavant incertain, les textes de loi actuellement étudiés au Sénat sont bloqués.

Le projet de loi est donc suspendu en attendant la formation d'une nouvelle Assemblée nationale.

Si la nouvelle composition du gouvernement est différente, selon le règlement du Sénat, les projets de loi déposés par le gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive ».

Ainsi, un nouvel éventuel nouveau gouvernement pourrait simplement décider d'abandonner définitivement ce projet.

Malheureusement, à ce jour, le dispositif réglementaire, qui n'inclue aucune intervention obligatoire quels que soient les niveaux (préfets ou collectivités), n’a pas permis de trouver une issue à la propagation du frelon, à son impact sur les abeilles et la biodiversité ainsi qu'à la sécurité des populations. Si localement dans certains départements, des initiatives ont vu le jour, très souvent coordonnées par les collectivités locales pour répondre à une situation qui leur est propre, un plan de lutte national organisé et coordonné peine à voir le jour.

En somme, un constat d'échec…

Habitat et colonie

Habitat

Le frelon asiatique construit son nid sur de multiples supports un peu partout, initialement ces nids étaient situés en grandes hauteurs sur des cimes d’arbres perchées entre 20 et 35 mètres, aujourd’hui le nid dit primaire construit par la fondatrice (reine) peut se trouver dans des cavités souterraines, sous des toits, dans des greniers, dans des buissons à hauteur d'homme, sur des façades de maisons, ou encore dans des arbres jusqu'à plus de vingt mètres de hauteur.

Des observations en Gironde ont montré des densités de nids de frelons asiatiques parfois élevées (10 nids sur 600 m par exemple).

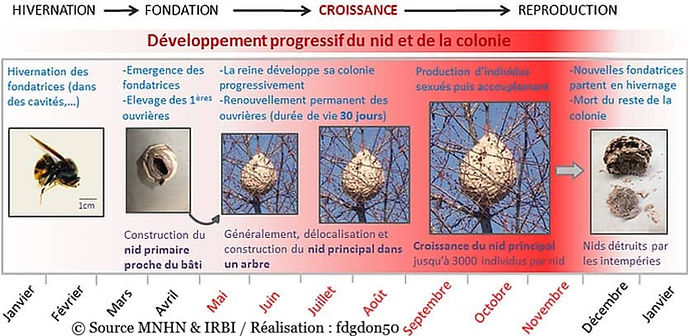

Construction du nid et ponte

La fondatrice (reine) ayant survécu à l’hiver sort de son refuge et fonde sa colonie au printemps, entre février et avril, dans un endroit abrité (cabane, bord de toiture, sous les hangars, trou de mur, roncier ou autre mais très rarement plus haut que 3-4 mètres.

Nid primaire et évolution du frelon Asiatique

Le nid dit primaire (embryonnaire) du frelon asiatique est de petite taille (5 cm de diamètre), celui-ci ressemble de très près à celui de notre guêpe commune (Vespula vulgaris). Il est sphérique et possède une seule ouverture basale. Sa texture fait penser à du papier mâché.

La fondatrice pond ses premiers œufs et s’occupe alors de ses premières larves qui deviendront en quelques semaines des ouvrières adultes.

Lorsque les premières ouvrières naissent, celles-ci prennent alors le relais pour la construction du nid et l’entretien de la colonie.

La fondatrice pourra alors consacrer le reste de sa vie à pondre pour produire de nouveaux individus.

Lorsque la colonie se développe, les ouvrières façonnent un nid de papier quasiment circulaire, dont la paroi est formée de larges écailles de papier striées de beige et de brun. La pâte à papier est faite de fibres de cellulose (bois et écorces) que les ouvrières triturent avec de la salive. Elle est déposée en bandes régulières formant des motifs en forme d’écailles dont les rayures sont plus ou moins foncées selon le matériau végétal utilisé, le nid devient alors primaire et sa forme ovoïde peut atteindre un diamètre de 20 cm.

En été, l’activité de la colonie s’intensifie considérablement et la taille du nid augmente pour atteindre son maximum en automne, vers les mois d’octobre-novembre.

Le site primaire devenant trop étroit ou l’environnement étant défavorable, comme pour d’autres frelons, une partie de la colonie composée d’ouvrières se délocalise à moins de 200 mètres pour construire alors un nouveau nid dit secondaire à un emplacement plus dégagé et plus élevé généralement à la cime des arbres, souvent à plus de 10 m de hauteur dans lequel tous les adultes, reine comprise, s’installent.

Ce nouveau nid a la forme d’un gros jambon d'un diamètre de 60 cm environ. Il est toujours percé d’une ouverture circulaire latérale qui est caractéristique de l’espèce.

Des ouvrières restent dans le nid primaire pour s’occuper du couvain jusqu’à ce que les dernières nymphes aient éclos.

Les nids élaborés sous un toit ont plutôt une forme sphérique et un diamètre de 40 à 60 cm, tandis que les nids construits dans des branches ont plutôt une forme ovoïde en fin de saison lorsque les ouvrières ont renforcé le sommet de plusieurs épaisseurs de couches alvéolées qui le protègent des intempéries. Il peut alors atteindre jusqu’à 100 cm de haut et 80 cm de diamètre, celui-ci se reconnaît sans mal par son orifice d’entrée étroit, ouvert latéralement.

La partie centrale du nid est composée de plusieurs rayons (horizontaux) de cellules alvéolaires en papier mâché ouvertes vers le bas. Ces cellules contiennent les œufs, larves ou nymphes (le couvain) qui formeront les futurs adultes. On compte en général cinq ou six galettes de cellules pour un nid mature, mais ils peuvent en compter jusqu’à 12 pour les plus gros nids. Le sommet du nid ne contient pas de cellules mais est constitué d’une structure en forme d’éponge. Celle-ci a pour rôle de protéger la partie inférieure du nid contenant les larves contre les intempéries.

À l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte à l’université de Tours, une étude sur plusieurs nids, réalisée en tomographie à rayons X (scanner) effectuée par Eric Darrouzet (IRBI) auteur du livre : Le frelon asiatique, celle-ci a permis de montrer que les alvéoles des nids de Frelon asiatique (Vespa velutina) sont une fois et demi plus petites que celles du frelon européen (Vespa crabro) mais six fois plus nombreuses, soit environ 10 000 à 12 000 alvéoles en moyenne, et avec des galettes deux fois plus grandes.

Selon différentes sources, le nid peut renfermer 2000 ouvrières par nid, soit deux à trois fois plus qu’un nid de frelon européen, et jusqu’à 6 000 individus en moyenne peuvent être produits par un nid mature au cours d’une saison. Mais les plus grosses colonies produisent jusqu’à 15 000 individus, dont plus de 500 à 600 futures reines et autant de mâles. Le frelon asiatique est le seul Vespidae social en France dont le nid a un orifice d’entrée latéral et non basal (en bas).

C’est à l’automne, lors de la chute des feuilles, que les nids sont les plus facilement repérables.

Celui-ci se désagrège au cours des mois qui suivent, car la colonie n’est plus présente pour effectuer les réparations habituelles. Un nid de frelons ne sert donc qu’une fois.

Le nid dit satellite

Il s’agit d’un évènement fréquent chez le frelon asiatique mais difficile à observer : la construction d’une colonie satellite. Ici la fondation ne commence pas avec une fondatrice car nous sommes plus tard dans l’année et la fondation a déjà eu lieu. Le nid primaire a été abandonné pour diverses raisons (ou bien il est en cours d’abandon jusqu’à ce que les dernières larves éclosent). Pour diverses raisons (destruction du nid primaire, nid primaire dans un endroit en courant d’air ou chauffant avec l’évolution des saisons (sous des tôles métalliques) un détachement d’ouvrières voire la colonie entière va se rassembler sur un nouveau site de nidification (la prospection préalable pour le nouveau site est réalisée par des ouvrières éclaireuses).

Très vite, les ouvrières commencent la construction d’un premier rayon puis d’un second… la reine pond immédiatement dans les cellules et une enveloppe est ajoutée. Ce nouveau nid dit « satellite » (car il peut s’agir d’un bourgeonnement du nid primaire), se développera alors dans des conditions optimales.

Ceci explique également pourquoi il ne faut jamais détruire un nid non proprement. Dans ce cas, une nouvelle construction (exceptionnellement plusieurs) aura des probabilités de prendre racine non loin de l’ancienne.

Colonie et cycle du frelon Asiatique

Colonie et cycle biologique

Le cycle de développement de Vespa velutina en France est similaire à celui des autres Vespinae de climat tempéré. Vers septembre-octobre, la colonie produit des adultes sexués mâles et femelles. Les premiers mâles adultes apparaissent à partir de la mi-septembre et les premières femelles début octobre. Durant cette période, le nombre d’ouvrières augmente également très fortement pour assurer le nourrissage des larves sexuées et le gavage des adultes qui ont déjà émergés. Le nombre d’adultes dans le nid atteint son maximum fin octobre début novembre. Les femelles reproductrices de la nouvelle génération (gyne), appelées également futures reines ou femelles fondatrices, quittent ensuite le nid avec les mâles pour s’accoupler.

Les mâles vont aussi quitter le nid par vagues successives pour aller féconder de jeunes reines issues d’autres nids dans un rayon de plusieurs km.

L’accouplement a lieu en vol comme chez les abeilles et se termine au sol. Une étude portant sur plusieurs nids, a montré que les ouvrières sont issues de plusieurs lignées paternelles différentes, faisant ainsi appel au phénomène de polyandrie (une femelle avec plusieurs mâles). Le nombre moyen de mâles fécondants par reine est de 4,6±2,3 (Arca, 2012).

Ce résultat est assez inattendu étant donné que la polyandrie est une stratégie de reproduction rare chez les Vespidae, en effet, le frelon asiatique (Vespa velutina) est monogyne (une seule femelle reproductrice) tout comme la plupart des Vespidae. En revanche, son niveau de polyandrie, mesuré en fonction du nombre moyen de mâles fécondant une reine, est plus élevé que le niveau observé pour les autres espèces du genre Vespa étudiées et pour la majorité des Vespidae. Le frelon asiatique montre un niveau de polyandrie faible, avec un nombre moyen de mâles fécondants la reine de 1,12, et est considéré comme une espèce polyandre facultative.

Les futures femelles fondatrices sont les seules à hiverner, à l’automne, elles vont accumuler plus de réserves de graisses que les ouvrières, ces dernières auront un poids allant de 188 et 386 mg alors qu’une gyne (fondatrice) pèsera entre 624 et 721 mg (Rome et al., 2015).

Le reste de la colonie composé de la vieille reine, des mâles, des ouvrières et du reste du couvain meurt. Le nombre d’adultes présent dans la colonie diminue donc ensuite rapidement avec l’essaimage des sexués et la mort des autres individus.

En effet, comme chez toutes les espèces de guêpes sociales, les colonies de Vespa velutina ne sont pas pérennes, elles ne vivent qu’un an et il n’y a qu’une seule reine par nid. Une colonie peut produire environ de 300 à 600 femelles fondatrices et 350 mâles à l’automne lors de la production des adultes sexués.

Chaque nid n’est d’ailleurs utilisé qu’une année et est généralement détruit par les intempéries ou les prédateurs au cours de l’hiver.

Hivernage

Seules les jeunes femelles fondatrices fécondées en septembre octobre vont survivre à l’hiver. Elles se mettent en phase de diapause (arrêt temporaire de l'activité ou du développement chez les insectes en hiver) et se cachent dans un endroit abrité jusqu’au prochain printemps où à leur tour, elles construiront un nid primaire pour former une nouvelle colonie.

Chaque fondatrice élaborera un nouveau nid au début du printemps suivant. Un nid vide n’est en effet jamais réutilisé par une fondatrice, en revanche celui-ci peut persister pendant plusieurs mois après la mort de la colonie. On y trouve parfois en hiver quelques survivants, principalement des femelles sexuées qui ont émergé trop tardivement pour essaimer et qui ont souvent des ailes atrophiées. Elles ne sont pas fécondées et ne fonderont donc pas de nid l’année suivante.

Prédation - Dangerosité - Conseils

Prédation

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un prédateur carnivore redoutable, il nourrit son couvain avec une multitude d’insectes (mouches, guêpes, araignées, diptères, punaises...), et de déchets carnés (oiseaux, petits mammifères morts...).

Une colonie d’abeilles un peu faible peut être anéantie en quelques jours par une horde de frelons ouvrières à la recherche de nourriture pour leur couvain, car le frelon asiatique se comporte de façon différemment du frelon européen pour capturer les abeilles qu’il consomme celui-ci à la faculté de pouvoir effectuer un vol stationnaire devant et autour de la ruche, attendant le retour des abeilles butineuses ramenant le pollen à la ruche. Lorsqu’une abeille rentre dans la ruche, un frelon l’attrape en vol puis s’accroche à une branche ou un support fixe afin de la dépecer.

Ce dernier la découpe, ne conservant que le thorax qui renferme les épais muscles alaires (muscles du vol) riches en protéines.

Les boulettes de thorax ainsi formées sont malaxées par les ouvrières et ramenées au nid. Elles servent ensuite à nourrir les larves, tandis que les adultes se nourrissent de liquides sucrés ainsi que du liquide protéique très énergétique que régurgitent les larves lorsqu’ils les sollicitent.

Régime alimentaire

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est une espèce diurne contrairement au frelon européen (Vespa crabro), qui interrompt toute activité à la tombée de la nuit. C’est un prédateur avéré des hyménoptères sociaux comme l’abeille (37%) ou les guêpes communes (18%), mais il prélève également une grande variété d’autres insectes tels que des diptères (34%) (mouches, syrphes), des papillons, des chenilles et des araignées. Ces apports protéiques ne servent en réalité qu’à nourrir les larves. Les adultes quant à eux, ne se nourrissent que de liquides sucrés (miellat, nectar, miel...).

Parfois à l’automne celui-ci mange également la chair des fruits mûrs comme les pommes, prunes, raisins et mures tardives. Il peut en consommer de grandes quantités et faire occasionnellement d’énormes dégâts dans les vergers. Tout comme chez Vespa crabro, la trophallaxie (mode de transfert de nourriture utilisé par les insectes sociaux) est également utilisée chez le frelon asiatique pour nourrir les adultes tels que la reine, ouvrières, mâles et futures fondatrices restées à l'intérieur du nid.

Des études ont démontré que le Vespa velutina ne consomme pas les mêmes proies dans les mêmes proportions, celles-ci varient en fonction de la localisation du nid.

Dangerosité et conseils : frelon Asiatique

Dangerosité pour l’homme

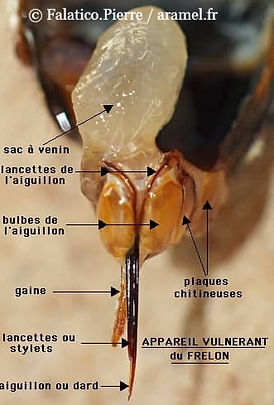

Le frelon asiatique peut représenter un risque avéré pour l’homme, contrairement à ce qui est décrié (à tort) sur internet et les médias ainsi que sur les vidéos visibles sur les réseaux sociaux, le dard de ce dernier ne mesure absolument pas 6 mm, celui-ci a une longueur de 3 à 4 mm qui suffit amplement à pouvoir transpercer des gants, des vêtements.

Le frelon asiatique a, tout comme le frelon européen ou la guêpe, la capacité de pouvoir piquer plusieurs fois de suite.

Au-delà de la douleur prégnante, le venin possiblement injecté par le frelon asiatique étant neurotoxique, il est essentiel de bien surveiller la plaie et même de la faire contrôler rapidement par un médecin.

Si vous êtes allergique (1 à 4% de la population environ), ou bien en cas de piqures multiples, les urgences s’imposent : une piqure mal placée (gorge, bouche et plus largement la tête) peut provoquer un œdème de Quincke et conduire à un choc anaphylactique pouvant éventuellement être mortel.

Plus d'informations à la rubrique : que faire en cas de piqure d'hyménoptère située dans l'onglet : Informations pratiques.

Projection de venin

Les ouvrières de frelon asiatique peuvent parfois faire gicler leur venin en pressant leur abdomen pour tenter d’atteindre leur victime, par exemple à travers la toile grillagée qui protège le visage des apiculteurs. Si les yeux sont atteints, la brûlure est douloureuse et persiste plusieurs jours, mais elle est sans conséquences graves. Il est donc recommandé, lors d’une intervention, d’utiliser une paire de lunettes pour se protéger les yeux en plus de la combinaison de protection.

Sachez que pour les particuliers, les hyménoptères (Frelon asiatiques - Frelons européens - Guêpes) ne font plus partie des interventions prises en charge par les pompiers. Si vous souhaitez vous assurer de sa destruction définitive, sur les départements de la Dordogne (24), Corrèze (19), Lot (46), contactez AFG-Nuisibles et pour l'ensemble du territoire une entreprise spécialisée.